È stato pubblicato on-line, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, il volume relativo a “I suoli delle praterie alpine piemontesi”. La pubblicazione è scaricabile dalla pagina regionale dell’Area tematica Agricoltura:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/suoli-paesaggi-agrari-piemonte.

Il valore degli alpeggi piemontesi è il risultato dell’opera di intere generazioni di pastori, che hanno saputo trasformare il paesaggio alpino senza distruggere la principale risorsa naturale su cui prosperano i pascoli: i suoli.

La Regione Piemonte ha avuto la lungimiranza di investire sulla conoscenza dei territori d’alpeggio, cercando di valorizzare sia le vegetazioni pastorali alpine, che rappresentano un inestimabile valore dal punto di vista ecosistemico, sia i suoli, dai quali ha inizio l’intero processo produttivo degli allevamenti in quota.

Caratteristiche e qualità dei suoli sono il risultato di diversi fattori: la morfologia aspra delle montagne, le rocce d’origine e la diversificazione dei climi, la maggiore o minore stabilità dei versanti, fino all’influenza dell’uomo, che con l’attività pastorale ha condizionato e modellato i paesaggi alpini.

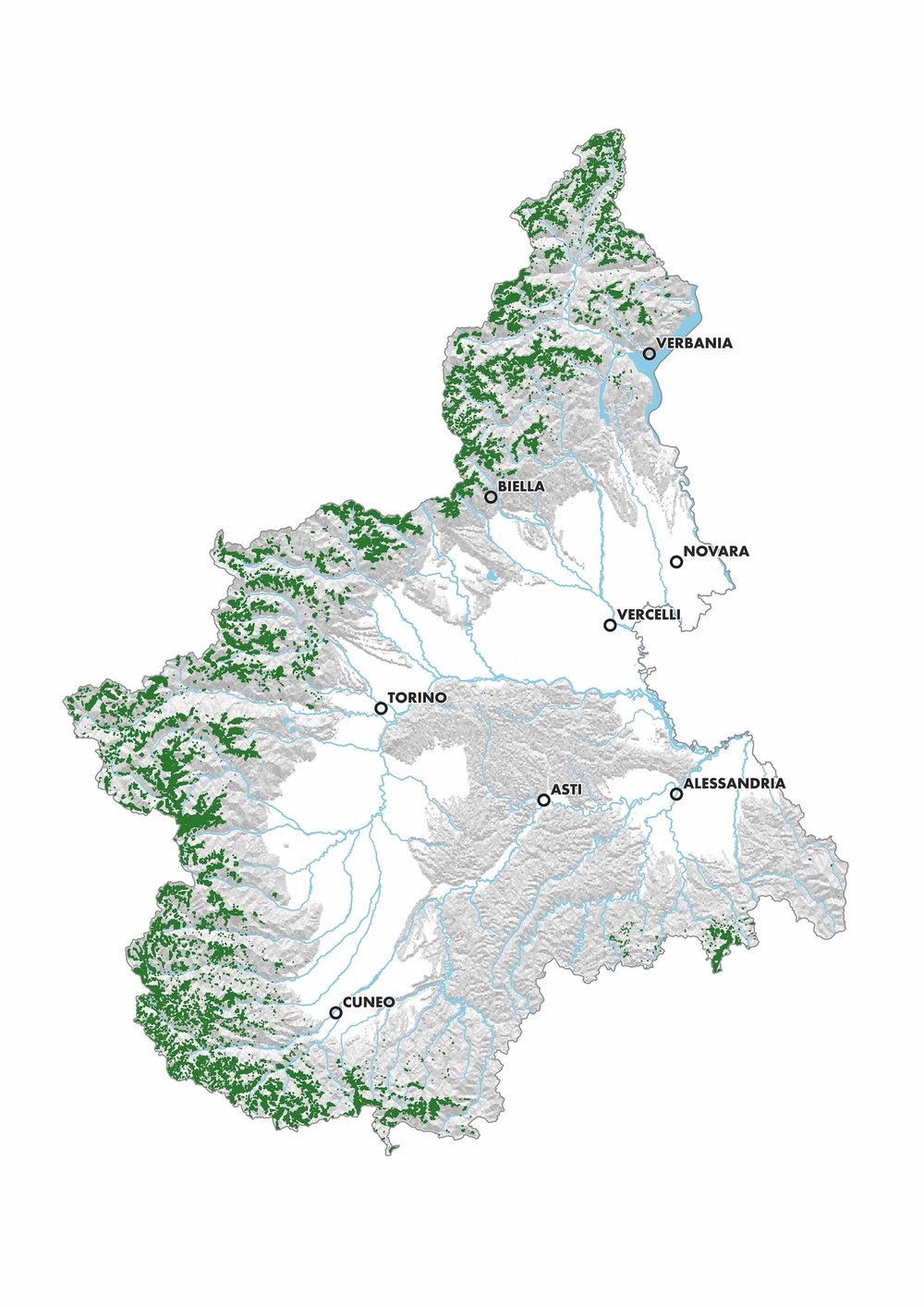

Le praterie alpine occupano oltre 200.000 ettari, abbracciando l’intero territorio regionale dall’Ossolano alle Alpi marittime ed estendendosi sulle più elevate pendici appenniniche. Si tratta di una situazione geografica ed ecologica unica nel panorama delle Alpi, all’interno della quale i territori d’alpeggio giocano un ruolo essenziale nel garantire la connessione naturale fra ambienti diversi, permettendo la diffusione delle specie e la conservazione di una parte importante della biodiversità regionale. Questo ruolo di “serbatoio” di biodiversità è evidenziato dall’inserimento di buona parte delle praterie alpine piemontesi all’interno degli ambienti elencati e tutelati dalla direttiva Habitat, al fine di favorirne la conservazione attraverso la messa in atto di idonee pratiche gestionali.

È opportuno sottolineare che le pratiche d’alpeggio possono spostare gli equilibri fra le specie contribuendo alla conservazione o alla trasformazione dell’ambiente, con importanti effetti sulla biodiversità. La continuità spaziale delle praterie alpine e delle tipologie pascolive è intrinsecamente correlata alla continuità dei suoli su cui sorgono, determinando una fitta rete di relazioni fra vegetazione pastorale, pratiche gestionali e terreni.

Oltre alla conservazione della biodiversità, gli ambienti delle praterie alpine e i loro suoli sono fondamentali per la cosiddetta “Carbon sequestration” e per le conseguenze di tale funzione sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. La fissazione dell’anidride carbonica atmosferica (CO₂) sotto forma di composti organici del carbonio avviene in tutti i suoli. Le condizioni climatiche delle Alpi, tuttavia, rallentano fortemente i processi di ossidazione della sostanza organica, permettendo l’immagazzinamento del carbonio per periodi prolungati.

Il contenimento dell’erosione dei suoli rappresenta un’ulteriore e fondamentale funzione ambientale assolta dalle praterie alpine, ed è strettamente correlata alle funzioni di fissazione della CO₂ atmosferica. La presenza di fenomeni erosivi nei territori di montagna è ineluttabile ed è, a tutti gli effetti, uno dei fattori della morfogenesi e dell’evoluzione dei suoli; tuttavia la persistenza di fenomeni erosivi sulla medesima porzione di territorio può condurre all’arresto della pedogenesi, alla regressione verso suoli sempre meno evoluti e, nei casi estremi, alla totale rimozione della copertura pedologica per lasciare posto alla roccia nuda.

L’erosione del suolo delle praterie alpine determina una diffusa perdita di fertilità delle superfici a pascolo. In ambiente alpino, la fertilità deve essere intesa come la capacità del suolo di ospitare tipologie pastorali o forestali di elevato valore. La conoscenza della fertilità riveste un ruolo fondamentale per la gestione delle terre alpine attraverso il pascolamento.

Le condizioni ambientali dell’alta montagna creano sistemi suolo-pianta dotati di bassa resistenza ai fattori esterni e la presenza di suoli fertili può aumentare la resilienza degli ecosistemi alpini, contribuendone alla conservazione.

Le tecniche di protezione dei suoli alpini dall’erosione, che si attuano principalmente gestendo adeguatamente i carichi animali sulle superfici a pascolo, hanno lo scopo prioritario di proteggere gli orizzonti superficiali del suolo, nei quali risiede la maggior parte della sostanza organica che andrà a reintegrare le riserve minerali degli orizzonti sotto-superficiali. In particolare, la protezione del topsoil permette l’evoluzione dei suoli verso tipologie maggiormente capaci di ospitare specie vegetali esigenti e con elevato valore pastorale. Adeguate misure di conservazione dei suoli delle praterie alpine consentono quindi di raggiungere un duplice obiettivo:

- sotto il profilo gestionale, consentono il miglioramento della composizione specifica vegetale, determinando un aumento della qualità del pabulum per gli animali;

- sotto il profilo ambientale, garantiscono agli ambienti di prateria di assolvere adeguatamente al proprio ruolo negli scambi ecosistemici, contribuendo al benessere delle popolazioni dei territori circostanti.

Le tipologie pedologiche dei pascoli alpini piemontesi sintetizzate in un volume

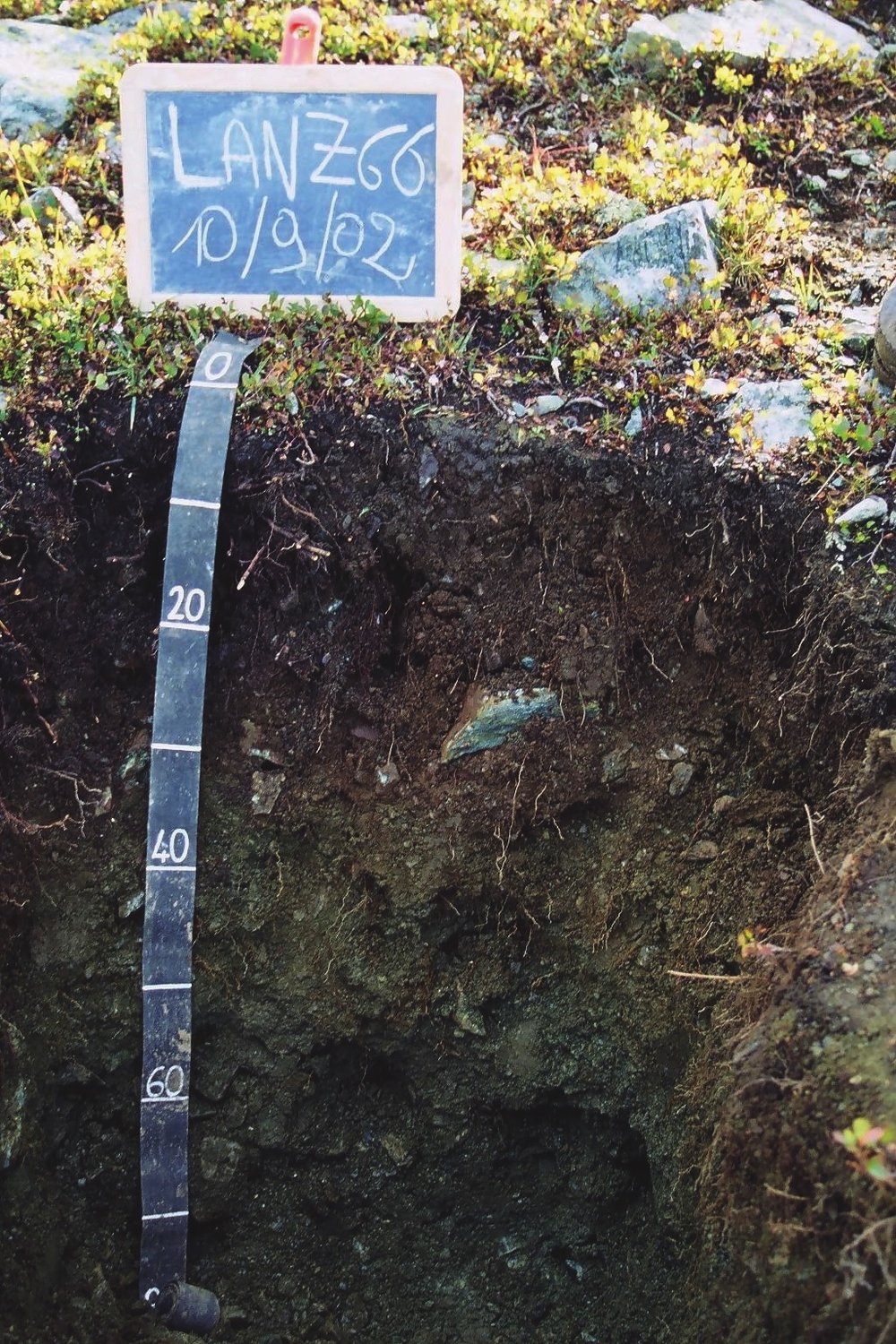

Il lavoro di sintesi dei dati pedologici raccolti durante la campagna di rilevamento ha portato alla individuazione di 24 tipologie pedologiche principali che sono state classificate, seguendo la tassonomia americana (Soil Taxonomy, USDA, 2003) ad un livello di “Fase di Sottogruppo”, riprendendo quanto pubblicato nella Carta dei Suoli del Piemonte a scala 1:250.000, pubblicata da Selca – Firenze nel 2007.

Le 24 tipologie pedologiche prese in esame non rappresentano inoltre la totalità delle tipologie presenti; si tratta tuttavia di quelle dominanti nelle Unità Cartografiche relative ai versanti alpini piemontesi e, quindi, certamente quelle di gran lunga più significative. È evidente che in alcune situazioni localizzate, determinate da fattori climatici e morfologici specifici, possano esservi differenti tipologie di suolo che supportano altrettanti specifici Tipi pastorali.

La scelta di utilizzare un livello tassonomico non di estremo dettaglio è stata dettata dalla necessità di avere un quadro di sintesi d’insieme e di effettuare un confronto territoriale con quanto individuato dagli esperti pastoralisti. La relazione che intercorre tra le caratteristiche e le qualità dei suoli con i Tipi pastorali è specificata nelle schede di ogni tipologia pedologica all’interno di uno specifico paragrafo del volume: “Relazione con i Tipi pastorali”.

In questa sezione, prendendo spunto dalla pubblicazione “i Tipi pastorali delle Alpi piemontesi” (Cavallero et al. – 2007)1, è stata effettuata un’analisi approfondita delle principali caratteristiche pedologiche che influenzano la presenza e la diffusione di ogni Tipo pastorale riscontrato, in base alle peculiarità dei suoli, alle condizioni morfologiche e di quota, nonché alle dinamiche evolutive in presenza di modificazioni nella gestione degli alpeggi.

La variabilità dei suoli alpini piemontesi coperti da pascoli è assai ampia, soprattutto per quanto riguarda il grado evolutivo. Si passa da suoli che non mostrano alcun orizzonte diagnostico che indichi un’alterazione in atto (Entisuoli), a tipologie con sviluppo di pedogenesi a uno stadio iniziale (Inceptisuoli), fino a suoli con elevato grado evolutivo (Alfisuoli e Spodosuoli) o altri con accumuli significativi di sostanza organica nell’orizzonte superficiale e una buona saturazione basica nel complesso di scambio (Mollisuoli).

Assai interessante la distribuzione delle tipologie pedologiche ascrivibili agli Spodosuoli, che si riscontrano all’interno di specifiche aree regionali, caratterizzate da abbondanti precipitazioni medie (estremo nord ed estremo sud della regione).

Con la pubblicazione del volume sui suoli delle praterie alpine piemontesi, si sono dunque volute mettere in risalto le attuali correlazioni tra suoli, paesaggi e Tipi pastorali e, al contempo, si è voluto evidenziare come la rottura di delicati equilibri possa condurre a danni, sia dal punto di vista della biodiversità che della produttività.

I suoli delle nostre Alpi sono preziosi siti di stoccaggio di fertilità e di acqua e rappresentano quindi un patrimonio e un bene comune da tutelare. Al loro interno contengono parte importante della biodiversità regionale, regolano il flusso delle acque laddove le precipitazioni sono più intense e sono efficaci contenitori per la sostanza organica derivante dalla humificazione degli abbondanti residui organici (radici, foglie e escrementi animali).

Il rischio di degradazione dei suoli dovuto alla irrazionale utilizzazione o, al contrario, all’abbandono del pascolamento in alcune aree, è una realtà da affrontare. Oltre alla perdita di formazioni pastorali di elevato valore pabulare, si rischia di innescare fenomeni di difficile reversibilità proprio a carico dei suoli, che su morfologie assai acclivi risultano essere particolarmente fragili.

Siamo convinti che dalla diffusa conoscenza del valore della risorsa possa nascere una nuova consapevolezza su quanto sia necessario preservare i suoli e le loro funzioni, che sono letteralmente vitali per ciascuno di noi.

Perché è dal suolo che comincia tutto.

Nota

1 Cavallero A. et al. (2007). I Tipi pastorali delle Alpi piemontesi. Alberto Perdisa Editore